Au cours de la nuit du 31 janvier au 1er février 2020, le Royaume-Uni est officiellement sorti de l’Union européenne, après une longue période de plus de 3 ans de négociations et d’incertitudes quant aux modalités de mise en œuvre d’une telle décision prise par le peuple britannique. Quelles peuvent être les conséquences économiques du Brexit (mot-valise anglais formé à partir de « Britain » et « exit », soit en français « sortie de la Grande-Bretagne ») sur le court comme sur le long terme ? Après avoir brièvement décrit le processus ayant abouti au Brexit, nous étudierons les avantages puis les inconvénients de ce dernier, essentiellement du point de vue du Royaume-Uni.

Le processus de sortie

Il convient tout d’abord de rappeler que le Royaume-Uni n’est entré dans le Marché commun que 16 ans après sa création, en 1973. Les Britanniques ne ressentent pas un fort lien d’appartenance avec les autres pays européens (notamment à cause des divergences historiques et culturelles qui séparent insulaires et continentaux), mais une certaine proximité avec les Etats-Unis et une attraction pour le « grand large » héritée de l’époque où l’Angleterre était la première puissance économique et commerciale du monde. Ils auraient donc été moins enclins à se joindre au processus d’unification européenne , d’autant plus qu’il limiterait leur souveraineté nationale. A cela s’ajoute l’état d’esprit devenu à dominante libérale du pays, illustré par les longs mandats de la Première Ministre Margaret Thatcher dans les années 80, alors que les eurosceptiques présentent « Bruxelles » comme une productrice impénitente de normes bureaucratiques et contraignantes (allant jusqu’à l’accuser de vouloir « réglementer la courbure des bananes »).

Ce sont le « UK independance Party » et certains membres du parti conservateur (dont l’ancien maire de Londres Boris Johnson) qui ont défendu l’idée de quitter l’UE. Selon eux, il était grand temps pour le Royaume-Uni de retrouver une certaine liberté d’action, en particulier dans les domaines de l’immigration et des droits de l’entreprise et d’arrêter de payer à l’UE 350 millions de livres par semaine à l’UE (campagne « We send the EU £350 million a week, let’s fund our NHS instead »).

Le 23 juin 2016, sous cette pression et parce qu’il avait promis de le faire pour préserver l’unité de son propre parti, le Premier Ministre David Cameron organise un référendum relatif à la sortie – ou non – du Royaume-Uni de l’Union européenne. Le vote « Leave » l’emporte à la surprise générale avec 52% des voix.

S’ensuivit une phase de négociations de 2016 à 2019 entre le Royaume-Uni et l’Union européenne afin de définir les conditions d’une telle sortie. Initialement prévu le 29 mars 2019, le Brexit fut repoussé au 12 avril, puis au 31 octobre, faute d’approbation par la Chambre des Communes de l’accord trouvé avec l’UE. Il s’est finalement concrétiser le 31 janvier 2020 à minuit, après que des élections générales ont donné au Premier Ministre Boris Johnson la majorité dont il avait besoin pour faire adopter son projet de Brexit. Le Royaume-Uni restera néanmoins en lien étroit avec l’UE jusqu’au 31 décembre, au cours de ce qu’on appelle la « période de transition » durant laquelle les règles de l’UE continueront de s’appliquer sur le territoire britannique. L’incapacité à trouver un compromis au sein de sa propre majorité et à écarter le risque d’un « hard Brexit », une sortie du Royaume-Uni sans conditions négociées, avaient coûté le poste de Premier Ministre à Theresa May, remplacée par le conservateur Boris Johnson le 24 juillet 2019.

Les conséquences négatives du Brexit

« Il est absolument clair qu’il y aura des conséquences négatives » affirmait le négociateur en chef de l’Union européenne Michel Barnier dans un discours prononcé à l’université Queen’s de Belfast à quatre jours du Brexit, en janvier 2020. Il ajoutait : « Quel que soit l’accord que nous atteindrons sur notre future relation, le Brexit sera toujours une opération visant à limiter les dégâts ». Il visait dans ses propos aussi bien le Royaume-Uni que l’UE.

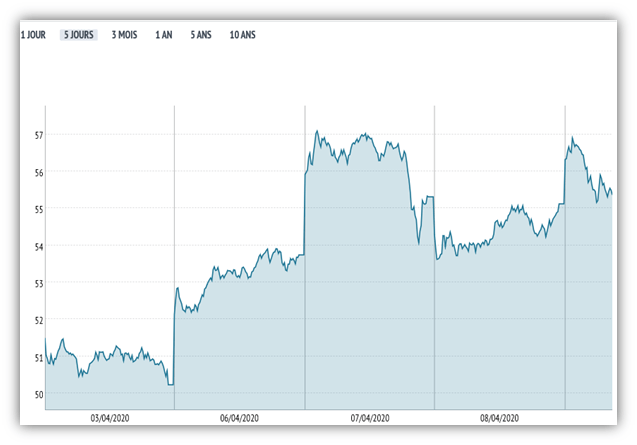

Le premier effet visible engendré par l’annonce de la finalisation du Brexit en janvier a concerné les cours des grandes Bourses mondiales, les marchés financiers anticipant les conséquences économiques négatives de ce dernier. Celles de Hong-Kong et de Tokyo ont plongé, tandis que la City à Londres a enregistré une baisse de ses cours de 7% et celles de Paris et Francfort, 10%, et ce, cinq jours avant le départ définitif de la cinquième puissance économique mondiale.

Des négociations sont ensuite à prévoir sur le plus long terme pour le Royaume-Uni avec ses futurs partenaires commerciaux, qui dureront sans doute une dizaine d’années selon le gouvernement britannique. Le Royaume-Uni doit en effet renouveler son système de partenariats commerciaux suite à sa rupture avec l’UE, pourtant son partenaire économique principal (avec lequel il réalisait, en 2015, plus de 55% de ses importations et 45% de ses exportations). Preuve que même si le Brexit est acté, le problème n’est pas réglé pour autant.

Les experts du Trésor britannique estiment que chaque foyer britannique perdrait en moyenne 4 300 livres de revenus par an en cas de signature d’un accord de libre-échange reliant UE et Royaume-Uni similaire à celui passé entre l’UE et le Canada (la solution la plus probable pour les experts et celle souhaitée par Boris Johnson), principalement à cause de pertes d’efficacité. Les chercheurs de la London School of Economics, encore plus pessimistes, prévoient une « perte de revenu de 5 200 livres sterling par foyer et par an ». L’OCDE relativise les résultats en avançant que la perte de revenu par tête pourrait être comprise entre seulement 800 et 2 000 livres sterling par an.

Une publication de l’OCDE a mis en évidence que, depuis son adhésion à la Communauté Economique Européenne (CEE) en 1973, le PIB par tête du Royaume-Uni avait doublé (entre 1973 et 2014) et davantage progressé que dans d’autres pays anglophones, comme le Canada, l’Australie, la Nouvelle-Zélande ou même les Etats-Unis. Sortir de l’UE revient pour le Royaume-Uni à renoncer aux avantages apportés par cette union économique et commerciale, comme les investissements étrangers et une productivité des facteurs de production plus élevée, toujours. Le Brexit aurait à long terme une incidence sur le PIB du Royaume-Uni comprise entre -1,6% et -4,1% d’après l’OCDE, alors que le Trésor britannique et les chercheurs de la London School of Economics s’accordent à dire que la dégradation du PIB pourrait atteindre 9,5%.

A plus court terme, une dégradation de la confiance, notamment, réduirait la consommation des ménages, en plus de peser sur les embauches et les investissements. S’il s’ était établi en 2019 autour de 4,1%, le taux de chômage pourrait progresser après le Brexit : l’incertitude, les difficultés d’approvisionnement, la moindre demande, les difficultés initiales pour rétablir une activité normale limiteraient les embauches et mettraient les entreprises en difficulté, provoquant des licenciements. Le taux de chômage pourrait doubler selon la Banque d’Angleterre.

De nombreuses entreprises qui utilisaient le Royaume-Uni comme porte d’entrée vers l’Europe pourraient décider de retirer leurs investissements à cause du Brexit. C’est notamment le cas de la banque américaine JPMorgan qui a déclaré vouloir déplacer 1 000 à 4 000 emplois hors du pays, la situation devenant pour elle nettement moins intéressante économiquement. Il en va de même pour certaines grandes entreprises chinoises et américaines qui avaient installé leur siège à Londres. Jusqu’à présent et selon une publication du cabinet d’audit et de conseil Ernst and Young, l’accès au marché unique apparaissait parmi les premiers motifs d’investissement au Royaume-Uni. Certaines analyses vont jusqu’à estimer que le Brexit provoquera une baisse des investissements étrangers de plus de 20%.

L’augmentation des taxes douanières risque, en particulier, de faire perdre au Royaume-Uni de son attractivité. L’organisation mondiale du commerce (OMC) a calculé que les exportations britanniques coûteraient 7,2 milliards d’euros supplémentaires de droit de douanes par an. Là encore, ce phénomène pourrait faire fuir les investisseurs. Selon la banque d’Angleterre, la mise en place de droits de douane couplée aux difficultés pour le Royaume-Uni à se procurer certains produits les premiers mois engendreraient des hausses de prix. L’inflation atteindrait ainsi entre 4,25% et 6,5% du PIB en 2020, avant de revenir petit à petit à son niveau actuel. Les projections du gouvernement estiment que les exportations britanniques baisseront de 12% et les importations, de 18%. De nombreuses inconnues demeurent, notamment concernant les exigences sanitaires, la qualité reconnue des produits, le passeport indispensable aux services financiers ou encore quant à la licence indispensable pour certains services afin d’exercer dans l’Union européenne.

Dans un contexte économique marqué par la division internationale des chaînes de production, qui implique de nombreux franchissements de frontières, l’existence de droits de douane, même faibles, alourdit le coût des échanges. A cela s’ajoute l’apparition de barrières dites « non-tarifaires », comme des coûts administratifs supplémentaires liés aux contrôles aux frontières, qui affecteraient les échanges entre le Royaume-Uni et les Etats membres de l’UE. Au total, les coûts administratifs liés au franchissement des frontières pourront représenter jusqu’à 24% de la valeur des biens échangés.

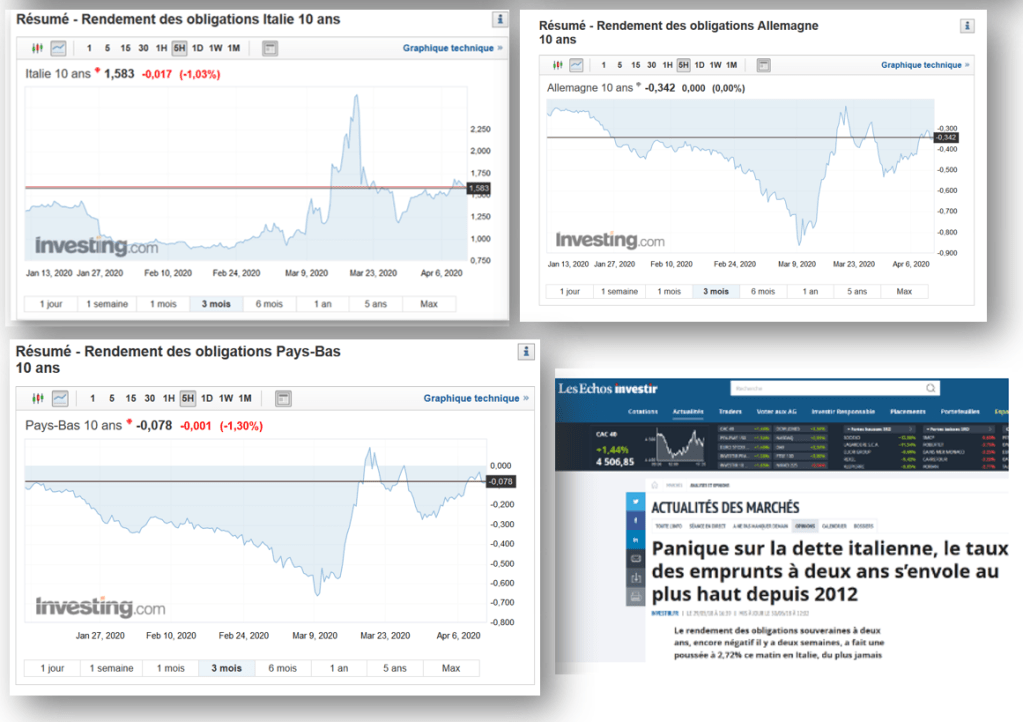

Parallèlement, les taux d’intérêt des banques augmenteraient dans le pire des scénarios entre 1,8 et 5,5 points, de même que la charge d’intérêts sur la dette nationale britannique qui pourrait augmenter de 12,8 milliards de livres sterling par rapport à la situation actuelle, selon le gouvernement. La Banque d’Angleterre s’attend à une dépréciation de la livre de l’ordre de 25%, ce qui contribuerait à cette augmentation ainsi qu’à la hausse de l’inflation mentionnée plus haut.

Si la limitation de l’immigration était visée par les défenseurs du Brexit, l’OCDE rappelle que « les immigrants, en particulier des pays de l’Union européenne, ont stimulé la croissance du PIB au Royaume-Uni, et ce significativement » : ainsi, cette main d’œuvre jeune et dynamique aurait contribué, selon l’Organisation, à la hausse du PIB à hauteur de 0,7 point par an en moyenne depuis 2007, expliquant près de la moitié de la croissance britannique.

Enfin, certains secteurs-clés de l’économie risquent d’être touchés par l’après-Brexit. En effet, une chute des prix de l’immobilier est à prévoir sur tout le territoire, le phénomène s’observant déjà à Londres. Par ailleurs, le Brexit compromet la capacité du Royaume-Uni à faire venir les meilleurs étudiants du monde entier et à les intégrer dans le secteur de la recherche, d’après une lettre signée par pas moins de 150 établissements de l’enseignement supérieur britannique, en plus de faire perdre à ces derniers l’accès à des fonds européens.

En ce qui concerne les transports, les compagnies aériennes britanniques et européennes ainsi que l’Eurostar devront réclamer une autorisation pour opérer des trajets entre l’île et le continent. Les nouvelles procédures de contrôle aux douanes causeront des retards à la frontière dans les aéroports, les gares et les ports et créeront des embouteillages sur les routes.

Le Brexit entraînerait des charges supplémentaires dans de nombreux autres domaines de la vie quotidienne, comme une hausse des frais d’itinérance en cas de voyage des Britanniques dans l’Union européenne, l’instauration de commissions par les banques en cas d’utilisation d’une carte bancaire britannique en Europe (ou réciproquement), voire même des pénuries de produits comme les médicaments.

Des conséquences positives du Brexit ?

Les conséquences économiques du Brexit doivent tout d’abord être relativisées selon certains économistes. Ainsi, le gouverneur honoraire de la Banque de France Christian Noyer rappelle dans une interview en 2017 que la place financière de Londres est de loin la plus importante en Europe et qu’elle ne perdra pas cette position, bien que le Brexit affaiblira sans nul doute un peu le leadership de la City.

Par ailleurs, certains effets négatifs, pour les uns, essentiellement les Britanniques, pourraient avoir contreparties positives pour les autres. Certaines métropoles de rayonnement mondiale comme Paris, Francfort, Amsterdam, Dublin et Luxembourg pourraient bien tirer leur épingle du jeu en accueillant les usines, certains services de banques et de compagnies d’assurance britanniques , ce qui apporterait des emplois et des revenus au pays d’accueil.

Trois grandes motivations ont poussé les Britanniques à majoritairement voter en faveur du Brexit. La première était de regagner en souveraineté nationale afin de répondre le mieux possible aux attentes de la population. La deuxième concernait le contrôle de l’immigration, un phénomène qui s’invite régulièrement dans les débats publics et qui divise l’opinion depuis la crise migratoire des années 2010. Si l’impact économique de ces changements peut être négatif, ils correspondent en tout cas à la volonté exprimée par les insulaires et vont pouvoir se réaliser.

Enfin, la troisième attente portait sur les frais jugés trop élevés qu’entraînait l’appartenance du Royaume-Uni à l’UE (sa contribution au budget de l’UE, en particulier) désormais supprimés. D’après les partisans du Brexit, ceci permettrait de limiter le déficit public du pays et, pourquoi pas, d’investir dans un plan de relance pour maintenir la croissance. Entre 2010 et 2014, la contribution du Royaume-Uni au budget de l’Union européenne s’est en effet élevée en moyenne à 15,2 milliards d’euros par an. Cependant, il faudrait tenir compte des retours directs et indirects dont bénéficiait le Royaume Uni de la part de l’UE, au titre des politiques qu’elle finance. En tout état de cause, ce gain resterait limité.

Parmi les bénéfices du Brexit, l’OCDE mentionne la possibilité pour le Royaume-Uni de procéder à une « déréglementation » plus poussée qui « pourrait avoir quelques effets positifs » sur l’activité. Toutefois, le Royaume-Uni figure déjà parmi les pays où l’encadrement des marchés est le plus souple, comme en témoignent le développement de la « gig economy » et des emplois précaires outre-manche, du fait de l’une des législations du travail les moins contraignantes d’Europe.

Le Premier Ministre Boris Johnson y voit, quant à lui, une « occasion en or » pour le Royaume-Uni de négocier ses propres accords commerciaux et de nouer des liens économiques avec des pays à fort potentiel de croissance, sans avoir à chercher un compromis avec les autres Etats membres de l’UE, dont les intérêts ne sont pas forcément les mêmes.

Si l’OCDE publie des résultats assez pessimistes quant à l’avenir économique du Royaume-Uni, le scénario proposé par Open Europe est, lui, bien plus optimiste. L’organisation estime en effet qu’à certaines conditions, le Brexit pourrait permettre une hausse du PIB de 1,55%. Pour ce faire, le Royaume-Uni devrait s’efforcer d’obtenir à un large accord commercial avec l’UE et mener à bien son projet ambitieux de déréglementation.

A l’heure où le Brexit est devenu une réalité au moins juridique, nombreuses sont les questions qui restent en suspens. Si les avantages du Brexit existent, ils demeurent cependant nettement moins nombreux et importants que les difficultés économiques qui attendent nos voisins d’Outre-manche. Le Royaume-Uni étant le premier Etat à sortir de l’Union européenne, il sera intéressant d’observer si ses dirigeants arriveront à maintenir la vitesse et le cap sur la longue durée ou si, au contraire, le navire britannique ralentira et devra changer de direction.

Martin Vasseur